| ふ化放流の効果を高めるためには野生魚の保全が重要だった:野生魚は放流稚魚の回帰率を改善する |

|

本研究では、水産研究・教育機構が実施したサケとサクラマスの長期標識放流データを用いて、親世代の野生遺伝子の割合が飼育下繁殖個体群の野外における生存率に及ぼす影響を評価した。その結果、両種において、ふ化放流に用いる野生魚の割合が高いほど、ふ化放流で生まれた子の野外における生存率が高かった。この知見は、将来の生物資源管理のあり方に、新たな洞察を提供するだろう。 |

| 担当者名 |

(国研) 水産研究・教育機構 水産資源研究所 さけます部門 資源生態部 資源管理グループ |

連絡先 |

Tel.011-822-2340 |

| 推進会議名 |

さけ・ます関係 |

専門 |

資源生態 |

研究対象 |

さけ・ます類 |

分類 |

研究 |

| 「研究戦略」別表該当項目 |

1(1)水産資源の持続的利用のための管理技術の開発 |

[背景・ねらい]

飼育下繁殖は、保全や生物資源管理の観点から、世界中の多くの種で行われてきた。しかし、飼育下繁殖された個体は、飼育環境への適応や近交弱勢の影響により、野外における適応度が低下することが懸念されている。この問題の解決策の一つとして、飼育下繁殖個体群に野生個体群の遺伝子を導入することが提案されてきたが、この手法がどのような効果をもたらすか不明である。

[成果の内容・特徴]

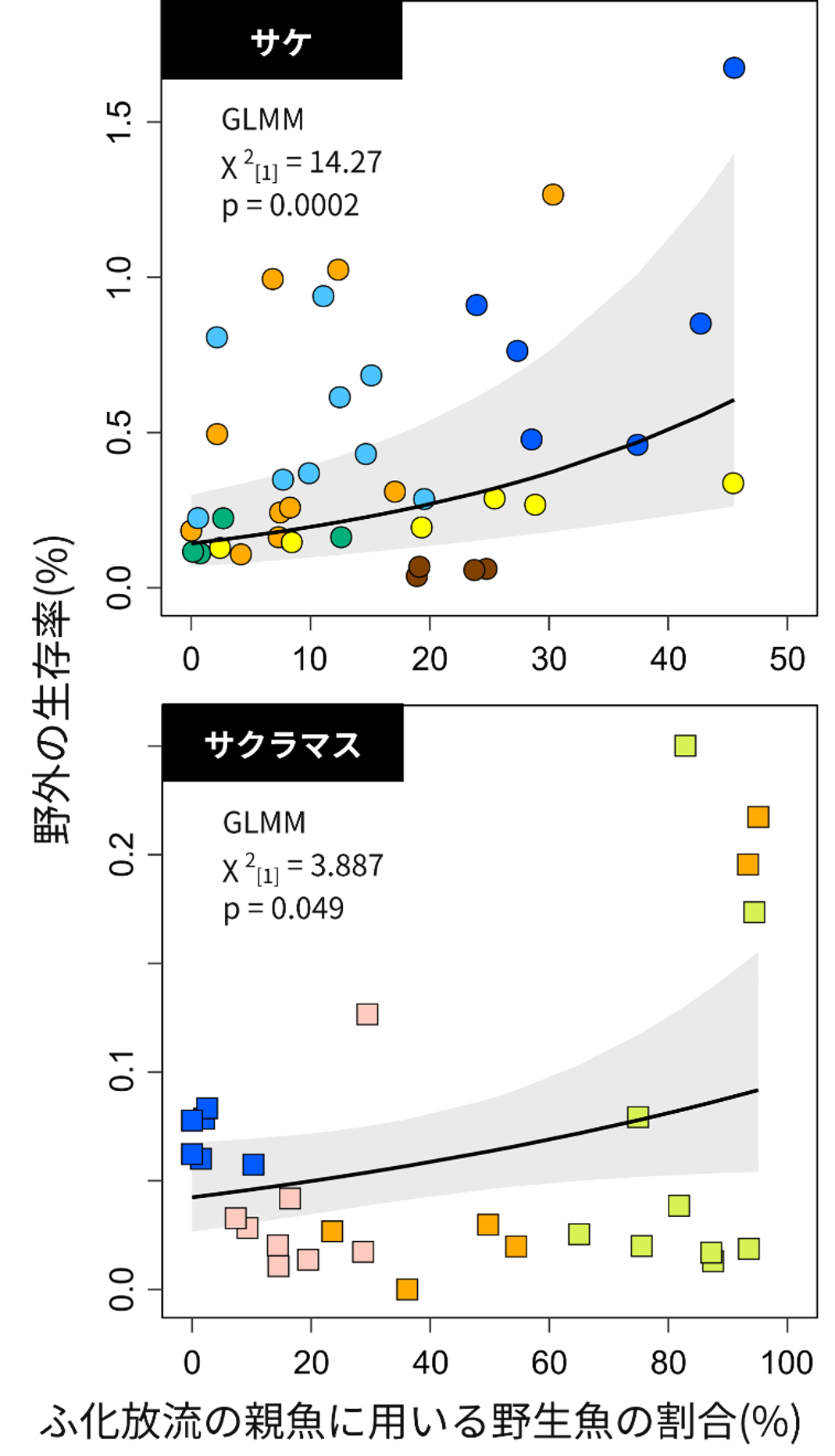

本研究では、水産研究・教育機構が実施したサケとサクラマスの長期標識放流データを用いて、ふ化放流に用いる野生魚の割合がふ化放流個体群の野外における生存率に及ぼす影響を評価した。研究の結果、両種において、ふ化放流に用いる野生魚の割合が高いほど、ふ化放流で生まれた子の野外における生存率が高かった。

[成果の活用面・留意点]

これまで、野生魚を適切に保全することで、稚魚の大幅な増加や親魚不足のリスク低減につながるなど、多くのメリットがあるということが明らかにされてきました。今回の研究では、これまでの知見に加えて、野生魚がふ化放流事業の親魚に加わることによって、ふ化放流で生産された稚魚の回帰率向上にも貢献することを明らかにした。

今回の知見を用いることで、現在深刻な不漁に直面しているサケ資源の回復と安定的な利用を実現できる可能性がある。

そのためには、自然産卵親魚を取り残す管理方策やふ化放流に使用しない親魚の河川への再放流など、自然産卵で生まれる野生魚を保全する取組を早急に実現することが必要である。

[その他]

研究課題名:成果情報名に同じ

研究期間:2019-2022年

予算区分:運営費交付金

研究担当者:佐橋玄記

発表論文等:Sahashi, G., & Morita, K. (2022). Wild genes boost the survival of captive-bred individuals in the wild. Frontiers in Ecology and the Environment, 20(4), 217-221.

|

| [具体的データ] |

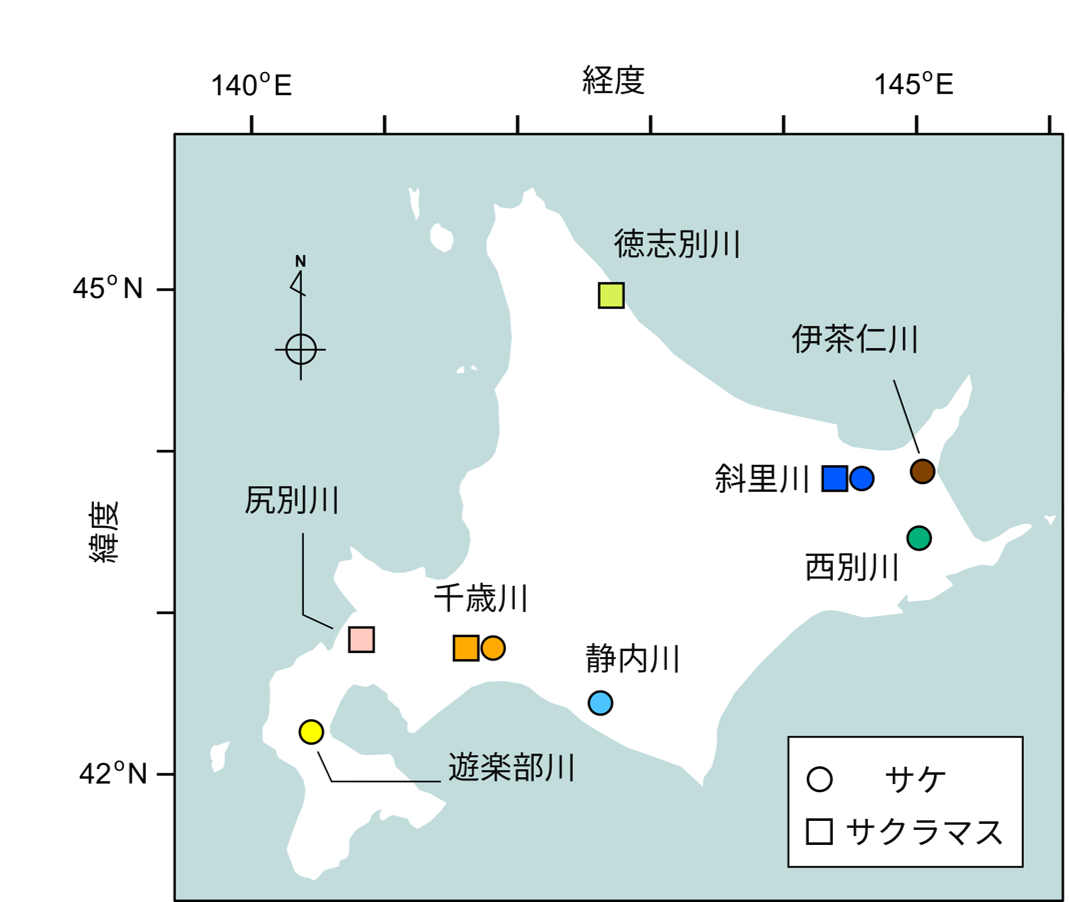

図1

|

図1. 研究データを取得した北海道の8河川。丸印はサケ、四角印はサクラマスの調査河川を示す(プロット点の色は河川に対応)。

|

|

図2

|

図2. ふ化放流の親魚に用いる野生個体の割合と野外の生存率の関係。プロット点の色は、図1の河川に対応。黒線は回帰曲線、グレーの網掛けは95%信頼区間を示す。

|

|

|

|

|