| 水産資源の状態を評価するための新しい手法の導入 |

|

科学的な知見やデータ不足により従来法では評価が行えない資源にも適用できる新しい資源評価手法を検討するとともに、得られた推定値を適切に活用するためのガイドラインを作成して複数魚種に適用し、結果として22魚種におけるMSY基準の資源評価の実現に大きく貢献しました。更に、資源を持続的に利用するためのルールを、ステークホルダー自らが決定するための手順をガイドライン化しました。 |

| 担当者名 |

(国研) 水産研究・教育機構 水産資源研究所 水産資源研究センター 漁業情報解析部・底魚資源部 |

連絡先 |

Tel.045-788-7918 |

| 推進会議名 |

地域水産資源関係 |

専門 |

資源管理 |

研究対象 |

魚類 |

分類 |

研究 |

| 「研究戦略」別表該当項目 |

1(1)水産資源の持続的利用のための管理技術の開発 |

[背景・ねらい]

水産資源を最大持続生産量(MSY)水準で維持するような持続的な管理をするためには、科学的知見やデータが少ないために評価できなかった水産資源についても資源評価を実施していく必要があります。本研究では、従来の方法では評価が行えない資源にも適用できる新しい資源評価手法を検討し、複数魚種に適用しました。

[成果の内容・特徴]

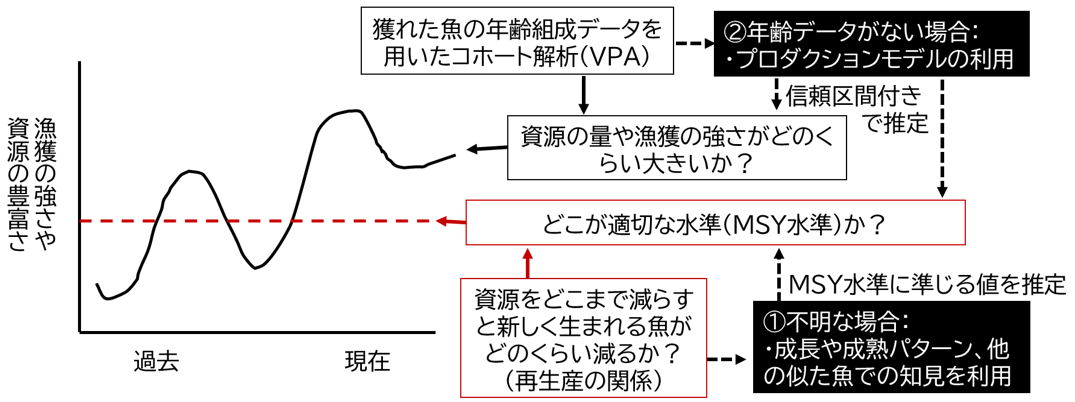

再生産の関係(資源の増減と新しく生まれてくる魚の量との関係)が不明なためにMSY水準が得られていなかった水産資源でも、成長や成熟パターンのような生物的特徴や他資源から得られた知見をもとに、MSY水準に準じた適切な水準を決定するための手法を導入しました(図1(1))。また、資源の年齢構成が不明な場合でも適用できる資源量の推定方法(プロダクションモデル)を我が国資源に初めて導入するとともに、得られた推定値を適切に活用するためのガイドラインを作成しました(図1(2))。これらの成果により、ヒラメやトラフグでは管理目標を決定でき、ソウハチやマガレイでは資源評価の実施が可能となりました。併せて、ソウハチ資源評価においては、プロダクションモデルの入力データである資源量指標値(網数あたり漁獲量)を精査し、無漁獲情報や狙い操業、季節、漁船の根拠地、操業位置等の影響を除外することで、指標値の精度と資源評価結果の信頼性を向上しました(図2, 3)。更に、資源を持続的に利用するためのルールを、資源の利用者(ステークホルダー)自らが決定するための手順をガイドライン化しました。

[成果の活用面・留意点]

MSY基準の資源評価対象拡大(22魚種)に大きく貢献しました。資源評価手法の高度化ならびにガイドライン作成により、改正漁業法の下での適切な資源管理へ向けた行政官・漁業者らによる議論に対し、より正確な科学的助言を提供することが可能になります。

[その他]

研究課題名:我が国周辺水産資源調査・評価

研究期間:令和3〜7年度

予算区分:水産庁事業

研究担当者:市野川桃子・千葉悟

発表論文等:市野川ほか(2022)改正漁業法下での様々な漁獲管理規則の検討:マイワシ2系群を例に. 日本水産学会誌, 88巻4号239-255.

Ichinokawa et al (2022) Development of a uniform protocol for the application of state-space production models to Japanese domestic fishery stocks. CAPAM workshop, Rome.

千葉ほか(2022)令和4(2022)年度ソウハチ北海道北部系群の資源評価(簡易版) https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2022/simple_2022_67.pdf

|

| [具体的データ] |

図1.本研究で導入した新しい資源評価の方法

|

再生産関係の知見が利用できない場合(1)や詳細な漁獲物データがない場合(2)でも適用できる。

|

|

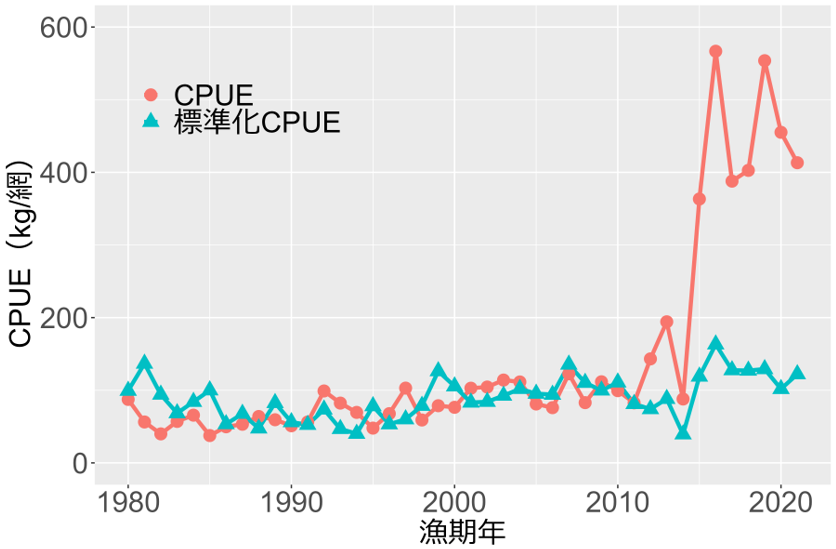

図2.ソウハチ北海道北部系群のCPUEの比較

|

資源の年変動以外の影響を取り除く「標準化」によって、ソウハチの狙いが強くなったと考えられている2015年漁期以降のCPUEが低く抑えられている。

|

|

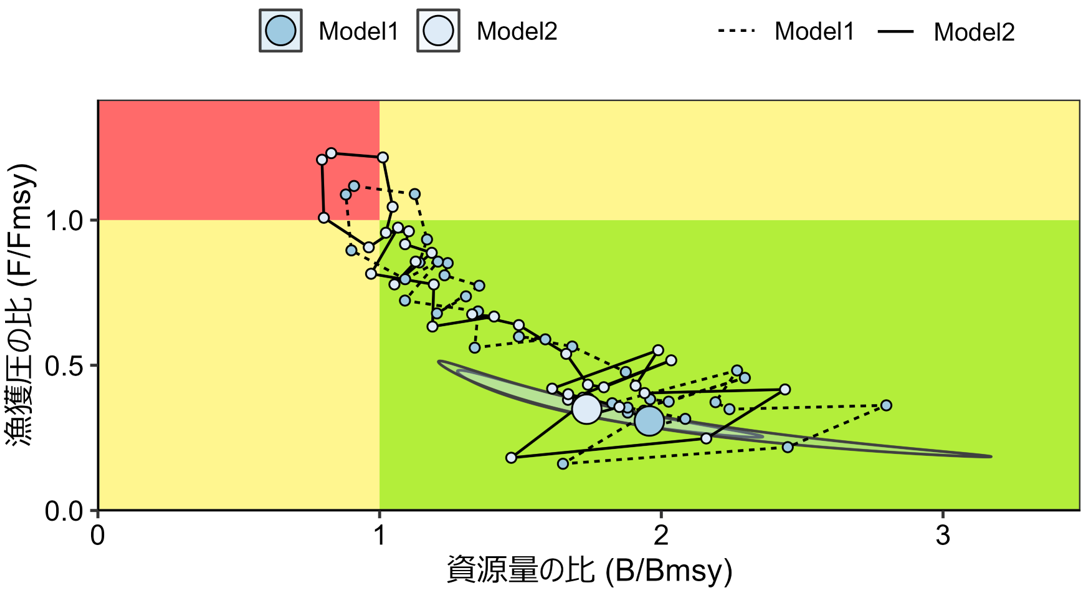

図3.ソウハチ北海道北部系群の神戸プロット(神戸チャート)

|

図中の大きな丸は2021年漁期の資源状態、色の着いた楕円は2021年漁期の資源状態の90%信頼区間を示す。

|

|

|

|

|