| マアジの加入量と輸送条件の関係 |

|

マアジ太平洋系群の新規加入量の2000年以降の減少を、海流系の変化にともなう仔稚魚輸送の変化の観点から数値実験的に議論した。海洋モデルを用いた粒子追跡実験により、マアジ産卵域の東シナ海南部から太平洋沿岸へ移動する粒子数が、2000年以降減少することが明らかとなり、要因として、黒潮流軸の北上にともなう対馬暖流の増幅に伴い、より多くの粒子が対馬海峡方面へ移動したためと推定された。 |

| 担当者名 |

(国研) 水産研究・教育機構 水産資源研究所 水産資源研究センター 海洋環境部 暖流第3グループ |

連絡先 |

Tel.025-228-0616 |

| 推進会議名 |

地域水産資源関係 |

専門 |

海洋構造 |

研究対象 |

海流 |

分類 |

研究 |

| 「研究戦略」別表該当項目 |

1(1)水産資源の持続的利用のための管理技術の開発 |

[背景・ねらい]

太平洋のマアジは、各地先で生まれるものに加え、東シナ海南部の大規模な産卵場から黒潮に輸送され、到達した群とで構成されると考えられている。その太平洋岸における0歳魚漁獲量、それらから推定されるマアジの加入尾数は2000年以降減少し、低率状態を続けている(図1a)が、その理由についてはわかっていない。同時期には、偏西風・貿易風の長期的な変化に伴い黒潮が日本西部海域で北上し、その北上を引き金に、幾つかのプロセスを経て、対馬暖流の流勢が強まった事が示されつつあった(例えばKida et al. 2021)。本研究では、上記のような海流系の変化により、遊泳能力の乏しいマアジ仔魚や初期稚魚の輸送経路が変化し、それがマアジの太平洋岸への加入に影響を及ぼした可能性を数値実験的に調べた。

[成果の内容・特徴]

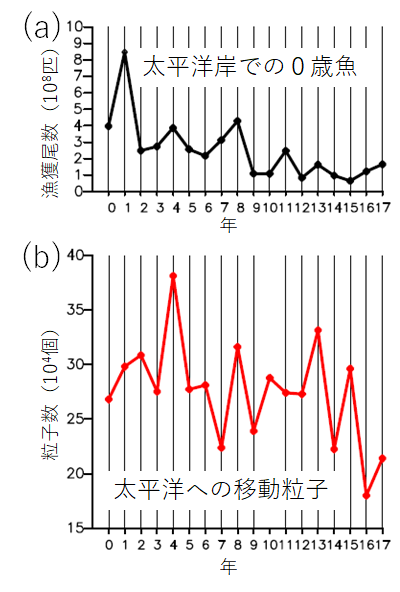

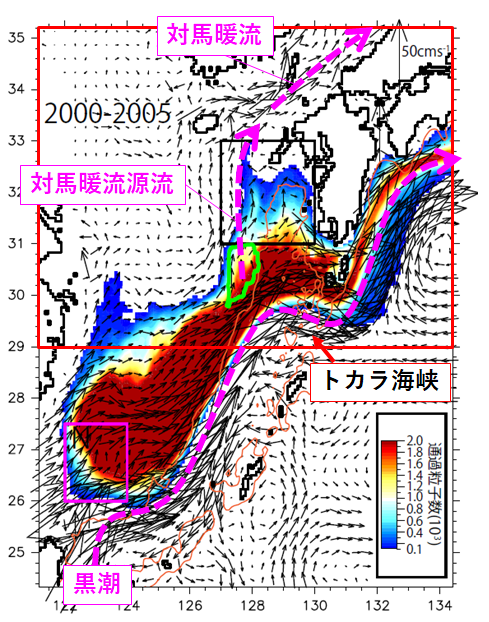

水産機構で開発した海洋同化モデルJADE2の計算結果を用いた粒子追跡実験をおこなった。東シナ海南部のマアジの仮想産卵域(図2)からマアジ粒子を水深20mに放流し、その輸送経路を調べたところ、マアジは東シナ海の大陸棚上の流れに乗って九州西方へ、また黒潮の北縁に乗ってトカラ海峡を通過した後に太平洋へ輸送される事が示された(図2)。加えて、太平洋へ輸送される粒子は、2000年以降、年を追う毎に減っており(図1b)、マアジ加入量が減少している傾向と整合的であった。

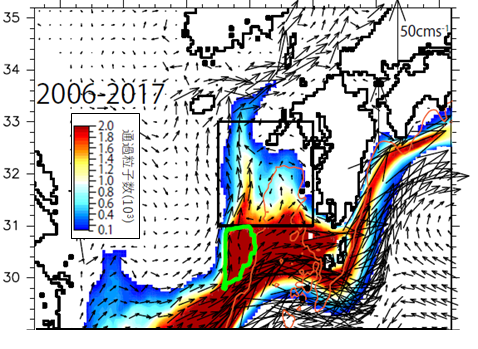

2006年以降について粒子の輸送経路を調べると、九州西方を対馬海峡へ向け北上する粒子が増えた結果、太平洋へ輸送される粒子が減少していた(図2、3)。これは、九州西方から対馬海峡に至る対馬暖流の源流域の北上流が強まることで起きており、この北上流の強化は、対馬海峡を通過する対馬暖流の強化によって誘発されたことが考えられた。本研究は、マアジ仔稚魚の輸送に関する仮説を検証し、新たな解釈を示したことで、マアジの生活史の把握に大きく貢献できると思われる。

[成果の活用面・留意点]

マアジ資源の変動機構に関する海洋環境要因の一因を示した本研究結果の解釈は、マアジの資源量推定の高精度化における、海洋環境要因の重要性を提言している。但し、本研究はあくまでも海洋環境の影響を議論したものであり、マアジ資源量変動の全てを説明するものでは無いことに留意する必要がある。

[その他]

研究課題名:資源量推定等高精度化事業

研究期間:2016-2023

予算区分:水産庁補助事業

研究担当者:井桁庸介・石川和雄・佐々千由紀・北島聡・高橋素光・種子田雄・中村啓彦・堤英輔

発表論文等:Igeta et al. (2023). Fisheries Oceanography, 32(1),133-146. https://doi.org/10.1111/fog.12622

|

| [具体的データ] |

図1

|

(a) 太平洋沿岸における0歳のマアジ漁獲尾数の年変化。(b) 太平洋へ輸送されたマアジ仔稚魚粒子数の年変化。

|

|

図2

|

2000-2005年の平均的なマアジ仔稚魚粒子の通過経路。暖色系ほど多くの粒子が通過した事を示す。桃色枠はマアジの仮想産卵域。

|

|

図3

|

図2と同じだが、2006-2017年平均。図2の赤枠領域のみ表示。

|

|

|

|